Payment Partners

Use any payment options to get started

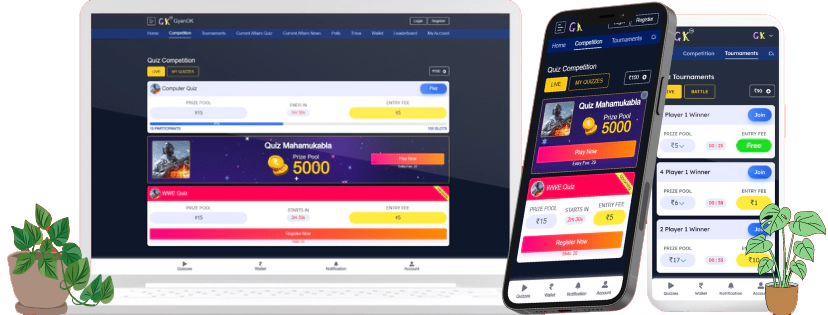

Download App

Download the GyanOK Quiz app now and put your knowledge to the test.

What our clients say about us

Our skilled team is here and ready to help whenever you need assistance

I highly recommend this game to all of you. If you need some quick cash then Gyanok is made for you. Not only does it offer money but also increases general awareness.

Abhay Kantawal

Chamba

I like this app very much and quiz is also interesting in this. We are learning and earning too.

Ankit

Patna

इस प्लेटफार्म पर Quiz में आसान से पूछे जाने वाले समान्य ज्ञान के प्रश्नों का जवाब देकर कैश इनाम जीत सकते हैं। जीती गयी राशि को आप UPI के माध्यम से अपने Account में ट्रांसफर कर सकते हैं।

Yogendra

Rishikesh

I highly recommend this game to all of you. If you need some quick cash then Gyanok is made for you. Not only does it offer money but also increases general awareness.

Anjali Tamta

Madhya Pradesh

What our clients say about us

Our skilled team is here and ready to help whenever you need assistance

GyanOK is a quiz website where users can test their knowledge and earn rewards for their efforts. Simply sign up, choose a quiz, and start answering questions! The more questions you get right, the higher your score and the more rewards you can earn.

GyanOK has a wide selection of quizzes on a variety of topics, including history, pop culture, science, and more. Whether you’re a trivia buff or just looking to learn something new, GyanOK has something for everyone.

To earn rewards on GyanOK, simply participate in quizzes and achieve high scores. The more questions you get right, the more rewards you can earn. Rewards may include cash, prizes, or other incentives.

Absolutely! GyanOK takes user security and privacy seriously and has measures in place to protect your personal information. We use encrypted data transmission and adhere to strict privacy policies to keep your information safe.

Yes, GyanOK has a social component that allows users to challenge their friends to quizzes and compare scores. You can also compete with other users from around the world.

No, there is no limit to the number of quizzes you can take on GyanOK. You are free to take as many quizzes as you like and earn rewards for your efforts.

No, GyanOK is free to join and use. You can earn rewards for participating in quizzes without any upfront costs.

Right now, GyanOK is available in only India. But in the coming months, we are planning to make it globally accessible.

Reason To Play

Why we are No. 1 choice among quiz players

100% secure

Your personal information is safe with us

24/7 customer support

We are always there for you

Follow us on social media

Get in touch through facebook, Instagram or Twitter

Trusted by over 50,000 users

GyanOK family is growing faster than ever

Multiple payment options

Pay from any preferred payment method like UPI, Card, etc.

Encrypted data transmission

For us user data & security is first

But the fun doesn’t stop there! With GyanOK, you can also

Compete against quiz enthusiasts from all over the world.

Win cash prizes in our various quiz categories.

Track your progress and see how you stack up against the competition.

Enjoy a seamless and user-friendly interface on any device.

So why wait? Start quizzing and winning today! Sign up now to get started

Happy quizzing!

We offer unique benefits

Don’t miss out on the opportunity to learn, earn, and have fun – sign up for our quiz website today!

Enhance your knowledge and skills

By signing up and taking quizzes on a variety of topics, you can boost your knowledge and improve your existing skills.

Earn rewards

By participating in quizzes and achieving high scores, you can earn rewards such as cash, prizes, or other incentives.

Compete with friends and others

GyanOK allow users to challenge or others in engaging and fun way.

Sharpen your critical thinking and problem-solving skills

Quizzes can help you improve your critical thinking and problem-solving skills by challenging you to think creatively and analytically.

Flex your mental muscles

By regularly participating in quizzes, you can keep your mind sharp and maintain your cognitive abilities.

Enhance your resume and job prospects

By demonstrating your knowledge and skills through your quiz participation, you can enhance your resume and make yourself a more attractive job candidate.

Improve your memory and concentration

Regularly participating in quizzes can help improve your memory and concentration, as you are required to remember and recall information.

Connect with like-minded individuals

GyanOK have a social component, allowing you to connect with other users who share similar interests and knowledge.

Our recent Quizzes

Explore the Depths: Delve into Our Latest Blog Posts for Expert Insights!

![NCERT Books for Class 10th 2025 [Revised Complete Books PDF]](https://gyanok.com/wp-content/uploads/2025/05/NCERT-Books-for-Class-10th-Revised-300x169.png)